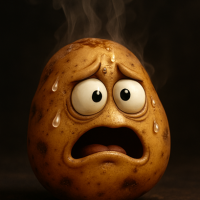

Es gibt diese Aufgaben, die so unangenehm sind, dass man sie am liebsten mit einer Grillzange anfasst und weit, weit wegschiebt. In der Schweiz sagen wir dazu: Den heissen Härdöpfel weitergeben. Und ich schwöre, ich habe schon Härdöpfel gesehen, die seit Jahren in einer unsichtbaren Pfanne zwischen Menschen hin- und herhüpfen, ohne dass sich je jemand die Mühe gemacht hätte, sie zu schälen.

Der Klassiker im Elternhaus: Wer sagt dem Grossvater, dass er vielleicht nicht mehr Autofahren sollte? Alle wissen, es ist gefährlich. Alle hoffen, jemand anderes macht es.

An Sitzungen: Ein Konzept ist von Anfang an schlecht durchdacht. Alle spüren es, alle verdrehen innerlich die Augen. Aber keiner wagt es, offen zu sagen: „Das funktioniert so nicht.“ Stattdessen diskutiert man in der dritten Runde über Schriftarten und Logos. Der Härdöpfel liegt mitten auf dem Tisch und dampft wie ein Gulaschtopf.

Im Verein: Die Jahresrechnung weist ein fettes Minus aus. Man müsste dringend die Mitgliederbeiträge erhöhen. Doch keiner will derjenige sein, der das vorschlägt. Also wird diskutiert, ob man vielleicht nächstes Jahr das Kuchenbuffet am Dorffest etwas teurer machen könnte. Der Härdöpfel brennt weiter.

In der Politik: Ein Entscheid ist bitter nötig, aber unpopulär. Alle wissen, es muss sein. Doch jeder schaut auf die nächste Wahl und denkt: Bitte, lass jemand anderes den Härdöpfel schälen.

Manchmal, seien wir ehrlich, wird der Härdöpfel so oft hin- und hergeworfen, dass er sich in etwas völlig Neues verwandelt. Aus einer einfachen Entscheidung wird ein zehnseitiger E-Mail-Thread mit CC an die halbe Belegschaft. Aus einer kurzen Ansage wird ein Drei-Monats-Projekt mit vier Workshops, PowerPoint und anschliessender Evaluation. Nur weil niemand am Anfang einfach das Messer genommen und das Ding geschält hat.

Manchmal muss man den Mut haben, den heissen Härdöpfel in die Hand zu nehmen – ja, er brennt kurz. Ja, man macht sich vielleicht nicht beliebter. Aber wisst ihr was? Danach ist Ruhe. Keine endlosen Sitzungen, kein Ping-Pong, kein «wir müssen das nochmals besprechen».

Also, liebe Leute: Packt den scheiss Härdöpfel und schält ihn! Er schmeckt am Schluss meistens besser, als ihr denkt.